Felsen und Steinbrüche im Wallis

Eine gründliche Überprüfung der geologischen, technischen, historischen und sozio-ökonomischen Aspekte der Steinbrüche, die in den letzten drei Jahrhunderten im Wallis in Betrieb waren.

Die Geologen und Forscher Daniel A. Kissling, Michel F. Delaloye und Hans-Rudolf Pfeiffer stellten fest, dass die Archive über die Steinbruchaktivitäten im Wallis schnell verschwinden und beschlossen, dieses Erbe zu schützen, indem sie die Informationen vorzeitig abrufen und sie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Als Ergebnis ihrer Arbeit wurden mehr als 570 Steinbrüche, die in den letzten drei Jahrhunderten auf dem Gebiet des Kantons Wallis eröffnet wurden, registriert und dokumentiert. Die Ergebnisse dieser spannenden Forschung werden in dem Buch «Roches et carrières du Valais» vorgestellt. Ein Buch, das die Entwicklung der Steinabbautechniken, die historischen und sozioökonomischen Aspekte der Steinbruchaktivitäten im Wallis sowie den geologischen Hintergrund beleuchtet.

Sedimentäres Detritusgestein, das vor etwa 290 Millionen Jahren entstand. Der Steinbruch von La Plane wurde in den 1970er Jahren eröffnet, aber alte Zierstücke zeigen, dass das Konglomerat schon viel früher abgebaut wurde. Der Stein, der auch «Gletschergrün» genannt wird, wurde für viele Gebäude in der Schweiz und in Deutschland verwendet. Foto: Daniel A. Kissling

Dieses Buch ist das Ergebnis einer langen Zusammenstellung, die mehr als 5 Jahre dauerte. Die drei Forscher haben die zahlreichen kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Archive(Schweizerische Geotechnische Kommission, Nationale Geologische Dienststelle) umfassend ausgewertet, um Informationen über den Betrieb der Walliser Steinbrüche zu extrahieren und die Geschichte ihrer Aktivität zu rekonstruieren. Diese Daten wurden durch sorgfältige Feldbeobachtungen der drei Geologen ergänzt, um den Standort und die Geologie jedes erfassten Steinbruchs mit Hilfe der Archive zu validieren. Die Informationen über die sozioökonomischen Aktivitäten der Steinbrüche wurden oft durch die Archive der lokalen Presse ergänzt.

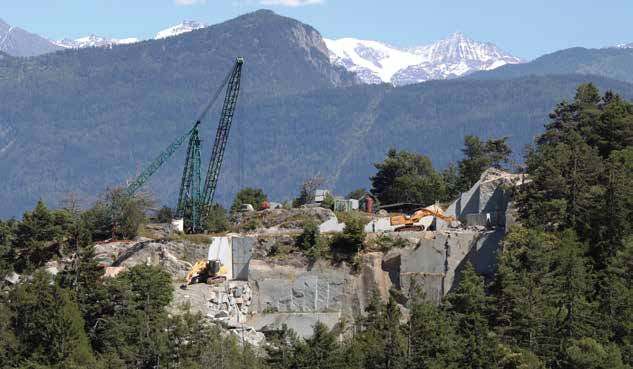

Der Walliser Untergrund wird seit mehr als drei Jahrhunderten wegen seiner vielfältigen Mineralien ausgebeutet. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war der Bergbau im Wallis allgegenwärtig und prägte noch immer die Landschaft des Kantons. Verstärkt durch die industrielle Revolution und die Ankunft der Eisenbahn, erlebte der Steinabbau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen von Beton, Industrieziegeln und Nichteisenmetallen einen deutlichen Rückgang der Aktivitäten. In diesem sich verändernden Umfeld führte die Intensivierung des Imports von Materialien aus dem Ausland zu einem Niedergang der lokalen Betriebe. Heute sind nur noch etwa 10 Steinbrüche im Wallis aktiv, gegenüber etwa 50 zu Beginn des 20.

Prasinit ist ein metamorphes Gestein vulkanischen Ursprungs mit grüner Farbe und vielen Calcit-Adern. Der Steinbruch von Martémo wurde 1961 von einem kleinen handwerklichen Steinbruch zu einem kommerziellen Produktionsbetrieb. Der Stein von Evolène ist als einer der schönsten Ziersteine des Wallis bekannt. Foto: Michel F. Delaloye

Das Walliser Gebiet ist bekannt dafür, «reich an armen Minen» zu sein: reich in der Vielfalt der Gesteine, die es bietet, und arm an wertvollen Vorkommen. Die Vielfalt der Gesteine, die abgebaut werden oder wurden, umfasst unter anderem den Kalkstein von Saint-Léonard, den Marmor von Saillon, den Granit von Monthey-Collombey, den Schiefer von Dorénaz, den Quarzit von St-Nicolas, den Speckstein von Breiterbach oder das grüne Konglomerat von Salvan. Diese Vielfalt hat nicht nur zur Entwicklung des Kantons Wallis beigetragen, sondern auch seinen Ruf als Produzent von mineralischen Rohstoffen für Bau- und Zierzwecke in der Schweiz und im Ausland gefestigt.

Das Buch «Roches et carrières du Valais», das einen Überblick über die Geschichte der Walliser Steinbrüche und deren Geologie bietet, kann bereits jetzt als Referenzpublikation sowohl für den Fachmann als auch für den Laien angesehen werden. Durch die Veröffentlichung dieser wertvollen Informationen über Steinbrüche tragen die Autoren dazu bei, diesen Aspekt des Wissens über das natürliche und sozio-kulturelle Erbe des Wallis, der relativ wenig dokumentiert ist und in Vergessenheit zu geraten droht, dauerhaft zu erhalten. Sie machen die Walliser Steinbrüche wieder sichtbar, die nach und nach verschwinden, wo die Natur sich ihre Rechte zurückerobert.

Bei der Erstellung dieses Buches leistete CREALP technische Unterstützung bei der computergestützten Verwaltung des Steinbruchinventars und der Erstellung der kartographischen Unterlagen.

Der Speckstein ist aufgrund seines Talkgehalts weißlich und ein metamorphes Gestein, das aus der ozeanischen Kruste der alpinen Thetis entstanden ist. Dieser große Steinbruch war wahrscheinlich schon im 18. Jahrhundert aktiv und ist heute verlassen. Der Speckstein von Sous Aiguilles de la Lé wurde für die Herstellung zahlreicher Öfen verwendet. Foto: Daniel A. Kissling

Informationen

Projektmanager:

PASCAL ORNSTEIN

Responsable de filière Expert en hydrogéo-informatique

Weiterführende Informationen

Kissling D. A., Delaloye M., Pfeifer H-R. (2016). Felsen und Steinbrüche im Wallis.