Matterock-Methodik

Eine Methodik zur Überwachung von Klippen und zur Erkennung potenzieller großer Erdrutsche

Der große Felssturz in Randa (Wallis, Schweiz) im Frühjahr 1991 (30Mom3) hat die wissenschaftlichen Unzulänglichkeiten bei der Vorhersage solcher katastrophalen Ereignisse deutlich gemacht. Daher wurde beschlossen, eine Methode zur Überwachung von Klippen zu entwickeln, die ein besseres Verständnis des Phänomens der Klippeninstabilität ermöglichen und potenzielle Felsstürze vorhersagen würde. Diese Methode, MATTEROCK genannt, wurde im Rahmen des 1992 vom SchweizerischenNationalfonds für dieFörderung der wissenschaftlichen Forschung(SNF) ins Leben gerufenen nationalen Forschungsprogramms PNR31 «Klimawandel und Naturkatastrophen» entwickelt. Eine zweite Phase begann im Jahr 2000. Diesmal im Rahmen eines grenzüberschreitenden Kooperationsprogramms: Interreg II C «Prävention von Klippenbewegungen und Instabilitäten». Diese neue, vom SNF und dem Kanton Wallis finanzierte Phase des MATTEROCK-Projekts hatte zum Ziel, die Instrumente zur Erkennung von Felsstürzen zu verbessern, insbesondere durch die Erforschung der Möglichkeiten, die die geomechanische Analyse bietet.

Die MATTEROCK-Methode basiert auf der Prämisse, dass es ohne Diskontinuitäten (Verwerfungen, Schieferung usw.) keinen Steinschlag geben kann. Der erste Schritt besteht darin, den strukturellen Aufbau der Klippe zu analysieren und zu definieren, indem Familien von Diskontinuitäten charakterisiert werden. Der strukturelle Aufbau wird dann mit der topographischen Oberfläche verglichen, um Felsbereiche (Gefahren) zu identifizieren, die zum Abrutschen und/oder Kippen neigen (automatisiert mit Matterocking). Jedem Bereich wird dann ein Gefahrenindex zugewiesen, der die Wahrscheinlichkeit eines Versagens in Abhängigkeit von seinen intrinsischen Faktoren (petrographische, lithologische, strukturelle und geomechanische Merkmale), seiner Empfindlichkeit gegenüber externen Degradationsprozessen (Erosion, kleinere Erdbeben usw.) und gegenüber auslösenden Situationen (extreme physikalische Bedingungen) angibt. Auf der Grundlage dieser Gefährdungen werden schließlich Gefahrenkarten erstellt.

Die Gefahrenkarte ist ein unverzichtbares Instrument für Risikomanager und Raumplaner in Bergregionen. Der Grad der Gefährdung wird im Allgemeinen durch die Intensität und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines katastrophalen Ereignisses bestimmt. Die Besonderheit eines Steinschlags besteht jedoch darin, dass er im Gegensatz zu einem Hochwasserereignis sehr selten reproduzierbar ist. Aus diesem Grund rückt MATTEROCK den Begriff des Auftretens in den Hintergrund und stützt sich in erster Linie auf eine Definition des Gefährdungsgrads, die nicht nur die Intensität des Phänomens, sondern auch die Wahrscheinlichkeit des Zusammenbruchs der Gefahr und die Wahrscheinlichkeit, dass das zu schützende Objekt (Häuser, Kommunikationswege usw.) betroffen ist, berücksichtigt. Am Ende der 2. Projektphase wurde die MATTEROCK-Methode an mehr als 50 Standorten im Wallis angewandt, insbesondere im Mattertal, im Saastal und im Simplon-Tal, im Val de Bagnes und in Italien.

Die jüngsten Empfehlungen des BAFU(BAFU, 2016) gehen davon aus, dass 6 bis 8 % des Schweizer Territoriums von Bodenbewegungen betroffen sind, zu denen insbesondere Erdrutsche, Muren und Felsstürze gehören. Darüber hinaus hat die Zunahme von Unwettern in den letzten Jahren bestimmte Hänge destabilisiert, die nie als potenziell instabil gemeldet oder bewertet worden waren. Der vom PNR31 Anfang der 90er Jahre geäußerte Gedanke des Klimawandels scheint nun seine volle Bedeutung zu erlangen.

Matterocking

Schätzung der durchschnittlichen Anzahl von Diskontinuitäten auf einer digitalen topographischen Oberfläche

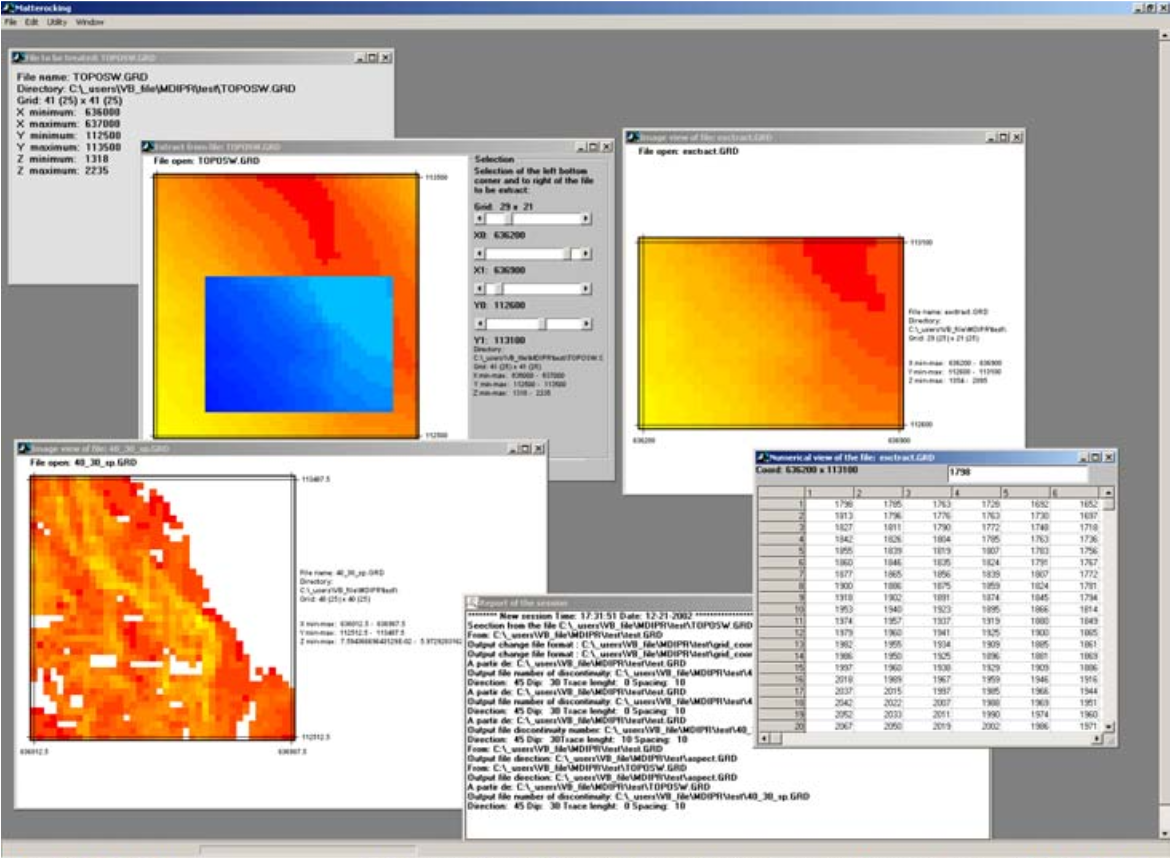

Die Software Matterocking wurde entwickelt, um die durchschnittliche Anzahl der Diskontinuitäten auf einer digitalisierten topographischen Oberfläche zu schätzen.

Unter Verwendung eines digitalen Geländemodells (DGM) vergleicht Matterocking strukturelle Daten aus Felduntersuchungen (Ausrichtung und Persistenz von Diskontinuitäten) mit der Ausrichtung der topografischen Oberfläche. Auf diese Weise können wir die durchschnittliche Anzahl von Diskontinuitäten, die das Relief durchschneiden, abschätzen und Bereiche identifizieren, in denen Felsinstabilitäten durch Diskontinuitäten oder Dihedrale entstehen können, über die Felsrutsche möglich sind.

Es sind verschiedene Funktionen implementiert, wie z.B. die Schätzung der potenziellen Erdrutschflächen, der Anzahl der Flächen und der linearen Anzahl der Flächen innerhalb einer DTM-Zelle. Da es sich bei Matterocking jedoch um ein reines Berechnungsprogramm handelt, müssen Sie ein externes Visualisierungstool verwenden, um eine kartografische Ansicht der Ergebnisse zu erhalten (ArcGIS, QGIS usw.).

Informationen

Projektleiter :

Projektdauer :

Projektsponsoren: Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung(SNF) & Kanton Wallis

Download und Unterstützung

Software

Matterocking

Aktualisiert 14. Januar 2003

- Version 2.0 (ausführbar)

Visual Basic Runtime (muss vor MatterCliff installiert werden)

- VB6 Version (ausführbar)

Dokumentation

Benutzerhandbuch (Englisch)

Aktualisiert Januar 14, 2003

Weitere Informationen

Baillifard, F. J. (2004). GIS-Erkennung von felsigen Gebieten mit hoher Steinschlaganfälligkeit. Universität Lausanne.

Baillifard, F., Jaboyedoff, M., Rouiller, J. D., & Tosoni, D. (2001). Matterock. In Prévention des mouvements de versants et des instabilités de falaises. Confrontation des méthodes d’étude des éboulements rocheux dans l’arc alpin. Programm Interreg II C – » Falaises » Méditerranée Occidentale et Alpes Latines (S. 70-79).

Baillifard, F., Jaboyedoff, M., & Sartori, M. (2003). Kartierung der Steinschlaggefahr entlang einer Gebirgsstraße in der Schweiz unter Verwendung eines GIS-basierten Parameterbewertungsansatzes. Naturgefahren und Erdsystemwissenschaft, 3(5), 435-442.

Jaboyedoff, M., Philippossian, F., Mamin, M., Marro, C., & Rouiller, J.-D. (1996). Räumliche Verteilung von Diskontinuitäten in einer Klippe: Statistischer und probabilistischer Ansatz. vdf Hochschulverlan.

Jaboyedoff, M., Baillifard, F., Marro, C., Philippossian, F., & Rouiller, J.-D. (1999). Erkennung von Felsinstabilitäten: Matterock-Methodik. Joint Japan-Swiss Scientific on Impact Load by Rock Falls and Protection Structures, 37-43.

Jaboyedoff, M., Baillifard, F., Philippossian, F., & Rouiller, J.-D. (2004). Bewertung des Auftretens von Brüchen anhand der «gewichteten Bruchdichte»: Ein Schritt zur Abschätzung des Risikos der Felsinstabilität. Naturgefahren und Erdsystemwissenschaft, 4(1), 83-93.

Jaboyedoff, M., Ornstein, P., & Rouiller, J.-D. (2004). Entwicklung einer geodätischen Datenbank und damit verbundener Instrumente zur Überwachung von Felsbewegungen: Das Beispiel der Felssturznarbe am Gipfel des Randa. Naturgefahren und Erdsystemwissenschaft, 4(2), 187-196.

Marro, C., & Rouiller, J.-D. (1996). Fallstudie eines Konflikts zwischen einer Bauzone und einem Felsen. In Die geologische Berarbeitung von Naturgefahren, erläutert an ausgewählten Fallbeispielen.

Ornstein, P., Jaboyedoff, M., & Rouiller, J. D. (2001). Geodätische Überwachung des Standorts Randa (VS): Verwaltung von 1-D- und 3-D-Messungen. Société Suisse de Mécanique des Sols et des Roches, 143, 82-91.

Interreg II Programm (2001). Prävention von Hangbewegungen und Felsinstabilitäten: Gegenüberstellung der Methoden zur Untersuchung von Felsstürzen im Alpenbogen. Programm INTERREG IIC » Falaises «, Méditérannée Occidentale et Alpes Latines. INTERREG II.

Rouiller, J.-D. (1992). Felssturz von Randa. Straße und Verkehr, 5, 373-376.

Rouiller, J.-D., & Marro, C. (1997). Anwendung der «MATTEROCK»-Methode zur Bewertung der Klippengefahr. Eclogae Geologicae Helvetiae, 90(3), 393-399.

Rouiller, J.-D., & Rey, J.-M. (1992). Les instabilités de terrains dans l’arc alpin. Bulletin de la Murithienne, 110, 97-110.

Rouiller, J. D., Jaboyedoff, M., Marro, C., & Philippossian, F. (1997). Matterock: Methodik zur Untersuchung von Klippeninstabilitäten und zur Gefahrenabschätzung. Société Suisse de Mécanique des Sols et des Roches, 7(1997), 13-16.

Rouiller, J.-D., Jaboyedoff, M., Marro, C., Philippossian, F., & Mamin, M. (1998). Instabile Hänge im Pennique-Tal: Matterock: eine Methodik zur Auskultation von Klippen und zur Erkennung potenzieller großer Felsstürze (S. 239) [Abschlussbericht des NFP31]. vdf Hochschulverlag AG.

Sartori, M., Baillifard, F., Jaboyedoff, M., & Rouiller, J.-D. (2003). Kinematik der Bergstürze von 1991 in Randa (Wallis, Schweiz). Naturgefahren und Erdsystemwissenschaft, 3(5), 423-433.

Die Abschlussberichte der Projekte NFP 31 und Interrreg II C sind bei CREALP | Kontakt erhältlich.